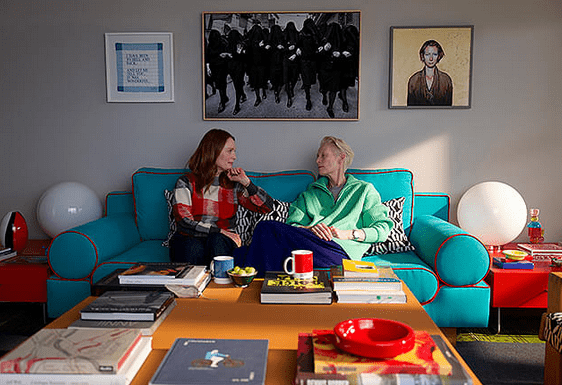

先日ペドロ・アルモドバル監督のザ・ルーム・ネクスト・ドアを鑑賞してきました。

調べてみたらトーク・トゥー・ハーの監督、これは期待できます。

女性の人生を描かせたらおそらく世界屈指の監督です。

死を題材にした今作は、自分のおける境遇とも似ており共感します。

今回は映画を通し死について考えたことを書きます。

◯死は誰のもの?

重い病に冒されたマーサは、時折人から死について言われることを拒否します。

受け入れがたい病気は本人にとって周りから再認識させられたくはないのでしょう、私も改めて障害を指摘されたくはないです。

徐々にマーサとイングリッドの間で死が話題になることは減っていきます。

それは死が日常になったということではないかなと思います。

現代社会では死は切り離されて、触れることは普段ないです。

それを病気の人と周りが受け入れたとき、死が怖いものではなくなるのではないかと感じました。

◯残された時間だからこそ、日常が愛おしい

死が近いから特別なことをしよう、そう考える方も多いと思います。

ですが実際、死が近い場合でも日常は繰り返されるので、特別なことをする時間もなかったりします。

私の職場でもう亡くなっていますが末期のがんの方がいました。

残された時間を自宅で過ごしたほうが良いようにも思いましたが、その方は仕事をすることを何よりも大事にし、体が辛くても出勤していました。

死が近いと家族との時間を過ごす、これも正解かもしれませんが、日常を過ごすことも大事だったります。

私も昨年、様々な検査で大病を疑われた時、何をしたいかと言ったら、仕事と子育てと家事でした。

特別に世界一周でもなく、日常が何よりも落ち着きました。

◯死とは感じるもの

よく近親者の死は受け入れることが大切だと言われています。

確かにそうかも知れませんが、ザ・ルーム・ネクスト・ドアを観て、そうでもないかなと思いました。

映画の中でマーサが亡くなると、その存在がぷっつり切れるわけでもなく、記憶であったり、遺伝子であったり、所持品であったり、存在感を放つものは残り続けるのです。

その残ったものを感じることこそ死の受容につながるのではないかと感じました。

残された者はそうして、寂しくはない、まだ感じることのできる故人を懐かしむのだと思います。

映画は綺麗にまとめられているので、実際はそうではないかと思いますが、私はそう感じました。

◯死は案外怖いものではない

お医者さんが言うには、理由は知りませんががんで亡くなりたいそうです。

私なりに考えてみると、がんは亡くなるまで時間が逆算しやすい、疼痛コントロールさえできればソフト・ランディングできる、経済的には過度な治療さえしなければお金も巨額ではない(それでもよく聞く話だと月に100万単位とも聞きます)。

以前、アルフォンス・ミュシャの展覧会で、老婦人とご一緒しました。

絵葉書を迷われていたので、代表的な作品を教えて差し上げたところ、気に入られてお茶をしました。

その時その老婦人は末期の脳腫瘍だと告げました。

びっくりしましたが、老婦人は落ち着いてようですで、残り時間が少ないから普段から出かけている展覧館に来ている、そう話していました。

老婦人にとって展覧会は日常で、日常をしたいのだと、今となっては思い出されます。

その老婦人が別れ際に、わたしに似合うだろうと紫のルイビィトンのスカーフを下さいました。

驚いて一度は断りましたが、遺品だと思ってと受け取りました。

それから10年以上が経ちます。

今も春先、秋口になるとそのルイビィトンのスカーフを巻きます。

確かに老婦人は今でも思い出されて、確かに私と語らった、その記憶が今日のように思い出されます。

今度は父母を送る身となります。

どのようにするか、まずは日常のビデオ通話をしたり、贈り物をしたりします。

2/3は父の誕生日、先行してお金を送って美味しいものを食べてもらうようにしました。

母が言うにはお寿司を食べて、ケーキを食べて大福を食べたそうです。

まだまだ元気な父にがんの影は薄らいでいます。

コメント